ビジネスWi-Fiで会社改造(第33回)

Wi-Fi整備で外国人観光客自身の情報発信を促す

公開日:2021.02.19

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、大勢のグループ登山は影を潜め、単独、または2人など少人数での山行が主流となってきました。見知った少人数での行動は感染リスクを避けつつ身軽に動けることが利点ですが、アクシデントに遭ったとき、仲間の助けを期待しにくくなるのが難点です。そこでしっかり備えておきたいのがファーストエイドキット、つまり救急用具です。登山へ出掛けるときの心構えがグッと違ってきますので、初心者には必要最小限のキットの携行を強くオススメします。登山シーズンが始まる前に、中・上級者も改めて手持ちキットの内容を見直しておきましょう。

少人数での登山が増えている今、ファーストエイドキットの重要性が増している

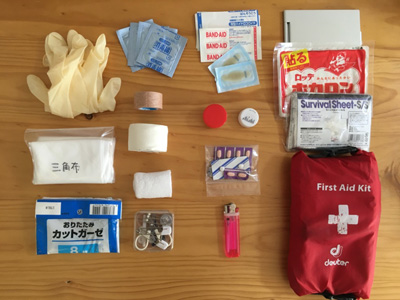

ファーストエイドキットは軽微なケガや体調不良などのアクシデントに遭ったとき、自分で対処するために使う用具です。登る山や季節、持病の有無などによって、持つべき物は変わってきますが、ここでは一般的な登山で用意したい物を並べてみました。写真の左上縦列から順に解説します。

基本的なファーストエイドキットの例。自分なりに厳選して必要最低限のものを用意しよう

<最左列>

・使い捨て手袋……手や体液からの感染を防止するために使う。水が少ない場所で手をしっかり洗えないときにも便利

・三角巾……骨折や脱臼した腕をつったり、圧迫止血の当て布として。すぐに使えるように帯状にたたんでおくとよい

・ガーゼ……傷口の保護や圧迫止血時に使う

<左から2列目>

・消毒綿……手や傷口などの消毒用に。携行しやすいものを選ぶとよい

・茶テープ……切り傷を塞ぐ。手で切れて、多少ぬれていても貼れるので使いやすい

・テーピングテープ……捻挫などの固定用に。伸縮性のものと非伸縮性のものがあり、部位によって使い分けるのでそろえておくとよい

・包帯……止血や骨折などの固定に使う

・ソーイングセット……ちょっとした衣類のほつれを直すときに。テープやガーゼなどを切れるように小型のハサミを入れておきたい

<左から3列目>

・ばんそうこう……擦り傷や切り傷の保護用。サイズ違いや、靴ずれ用など何種類かを用意

・ワセリン……擦り傷や熱傷(やけど)の保湿用。ハンドクリームやリップクリームの代わりにも使える

・小さな穴を開けたペットボトルの蓋……傷口の洗浄や手洗いなどに使う

・内服薬……鎮痛・解熱剤、胃腸薬など。持病で薬を飲んでいる人は、山行日数分を携行

・ライター……緊急時、体温低下を防ぐためにたき火が必要になった際の着火に

<最右列>

・鏡……顔や頭部など自分で直接見られない箇所の傷口の確認用に

・使い捨てカイロ……低体温症や凍傷の予防など体温保持に

・レスキューシート……ビバーク(緊急露営)時などにくるまって体温の低下を防ぐ

この中で意外に便利なのが、鏡とペットボトルの蓋です。鏡は顔をケガしたとき、虫に刺されたときなど、傷口の確認に役立ちます。スマホやデジカメで撮影し、画像で確認することもできますが、画像ではゆがみで大きさや色が変化して見づらいことも。その点、鏡は状態を見やすいので、持つことをオススメします。何しろ、バッテリーが不要です。

また、キリなどで直径1ミリほどの穴を開けたペットボトルの蓋は、水が入ったペットボトルに付け替えて使います。ボトルを押せば、穴から勢いよく水が出て、少ない水で傷口を洗浄することができます。また、ケガのときに限らず、トイレ後や食事の前に水道のない場所で手洗いをするのにも重宝します。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=小林 千穂

山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。

【T】

人生を輝かせる山登りのススメ