セクハラに始まって、パワハラ、マタハラ、モラハラなど、どうやら現在の我が国においては「ハラスメント」という言葉は浸透、定着したようです。厚生労働省が2015年6月に発表した「平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況」を見ると、民事上の個別労働紛争相談件数のトップは、3年連続で「いじめ・嫌がらせ」となっています。これだけでも、現代社会にどれだけ「いじめ・嫌がらせ」がまん延しているか分かります。

厚生労働省のWebサイト「あかるい職場応援団」によると、「パワハラを受けたことがある」という労働者は、全体の25.3%にも上り、「勤務先でパワハラを見たり相談を受けたりしたことがある」という労働者も全体の28.2%に上っています。

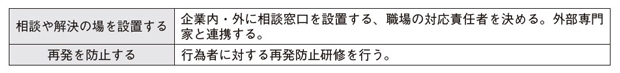

つまり、「いじめ・嫌がらせ」は、決して人ごとではないということです。また、図表1を見て分かる通り、パワハラが職場や企業に与える影響について、その弊害を理解している人が多いことがうかがえます。

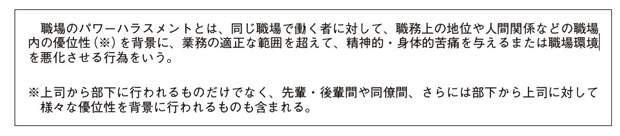

厚生労働省が2012年1月に発表した「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」は、「職場のいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントは労働者の尊厳や人格を侵害する許されない行為であり、早急に予防や解決に取り組むことが必要な課題である」ことを提言しています。そして、「いじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントという言葉は、どのような行為がこれらに該当するのかなど、人によって判断が異なる現状があるが、とりわけ同じ職場で行われるいじめ・嫌がらせ、パワーハラスメントについては、業務上の指導との線引きが難しいなどの課題があり、労使の取り組みを難しいものとしている」としました。

それでは、「いじめ・嫌がらせ」について、行為類型別にケーススタディーを見ていきましょう。

事例1 身体的な攻撃はささいなことでも許されない

――A社の社員Bは、日ごろから遅刻や仕事上のミスが多く、上司であるCはほとほと困っていました。そんなある日、クライアントとの打ち合わせをすっぽかしたBを、Cは自分の席に呼び出し、今後このようなことがないように指導をしていました。Cは、初めのうちこそ冷静に話をしていたのですが、Bが意味不明の言い訳を始めたのをきっかけに頭に血が上り、Cは手に持っていた定規でBの頭をたたいてしまいました。

身体的な攻撃は、どのような理由があっても許されるものではありません。また、相手にけがを負わすような激しい攻撃でなくても、身体的な攻撃は「パワハラ」に該当することを知っておく必要があります。

「このくらいなら大丈夫だろう」「この程度のことなら許してくれるだろう」は大間違いです。頭に血が上ったときほど冷静に対処しなければなりません。場合によっては、会社や暴行をした社員が傷害事件の被告として刑事告訴され、多額の賠償金を支払わなければならないこともあります。

事例2 精神的な攻撃は絶対に許されない

――D社の営業一課長Eは、部下と良好な関係を築けていると思っていました。特に社員Fとは、週に1度は飲みに行っていろいろと相談に乗っていたため、以心伝心の仲だと自負していたのです。ところが、先日営業部長に呼ばれ、営業一課の売り上げが先月の半分に落ち込んでいることを伝えられ、どうにかしなくてはと考えたEは、ツーカーの関係であるFに対して、みんなの前で「この程度の売り上げしか上げられないのであれば、辞めてしまえ」と罵声を浴びせてしまいました。当然Fは自分の気持ちを分かってくれていると思っていたのですが、それからというものFは一言も口を利いてくれません。

どんなに親密な関係であろうとも、人間としての尊厳を傷つけるような言動は避けなければなりません。特に大勢の前での見せしめ的な罵声・暴言は許されません。時として精神疾患を患ったり、自殺をしたりという可能性もあります。もし、精神疾患を患ったり、自殺をしたりした場合には、その責任を取らなければならなくなる可能性もあります。

もちろん、上司として部下を指導・教育しなければならないこともありますが、このようなときには、言うべきこと、伝えるべきことを頭の中で整理した上で、相手が傷つかないような言葉を選んで話す必要があります。

事例3 社員全員で無視をする

――G社の経理部のHは無精ひげを生やしていて髪はぼさぼさ、スーツの肩にはいつもフケがのっていて、同じ部署どころか、社内から気持ち悪がられています。上司であるIは事あるごとにHを注意するのですが、言うことを聞きません。かくなる上はということで、Hを退職させるべく、社員全員でHを無視することにしました。

社員を隔離や仲間外し、あるいは無視をすることは「人間関係からの引き離し」としてパワハラと判断されることになります。

このような問題社員がいる場合は、根気よく指導・教育を行う必要があります。仮に社員の非行や怠慢が業務に支障を来すのであれば、会社として、指導・教育をした上で、就業規則の規定にのっとって制裁を行い、改善を促しましょう。

事例4 1日で終わらないほど膨大な仕事を与える

――J社の社員Kはバカがつくほどのお人よしで、人に頼まれると嫌とは言えない性格です。また、飲み会に積極的に参加するタイプでもなく、そのせいか、課の飲み会があるときは、決まって同僚たちに、その日の残務をすべて押し付けられています。上司である課長Lは、このことを知っていましたが、見て見ぬふりをしていました。

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害は、「過大な要求」としてパワハラと判断されることになります。例えば、昨今問題となっている長時間労働を強いることも、この「過大な要求」に該当すると判断される可能性があります。長時間労働は、うつ病などの精神疾患の原因となります。

社員がうつ病になったとなれば、会社は当然責任を取ることになります。上司は部下の労働時間について、しっかり管理しなければなりません。

事例5 仕事を与えない

――M社は60歳になった社員Nに対し、遠回しに退職するよう伝えたのですが、Nは「社員が希望したときは、会社は65歳まで雇用する義務があるはずだ」とこれを拒否しました。するとM社はNに「社史編纂室」への異動を命じ、Nの机を物置の中の一室に移動しました。

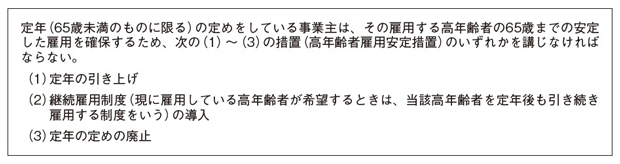

高年齢者雇用安定法第9条第1項には図表3のように定めています。つまり、Nの言う通り、会社には、65歳までの雇用が義務付けられているということです。この法律を無視し、会社を辞めさせるためにNに仕事を与えないことは、「過小な要求」であるとしてパワハラと判断されることになります。

もちろん、高年齢者雇用安定法にも違反しますので、仮に厚生労働大臣に勧告を受け、これに従わなかったときには、その旨が公表されることとなります。

◆図表3 高年齢者雇用安定法第9条第1項

事例6 個人的なことを聞く

――O社の女子社員Pは、直属の部長Qに、事あるごとに「結婚はしないのか」「彼氏はいるのか」「結婚はいいぞ」「男を紹介してやろうか」などと言われ、ほとほと困っています。

社員の異性関係のことや家族・親族関係のこと、宗教関係のことや出身地のことなど、個人的なことを根掘り葉掘り聞くのは、「個の侵害」としてパワハラと判断される場合があります。いくら同じ職場の同僚や部下だからといって、個の領域に過度に立ち入るのは控えましょう。適当な距離感を保つことが重要です。

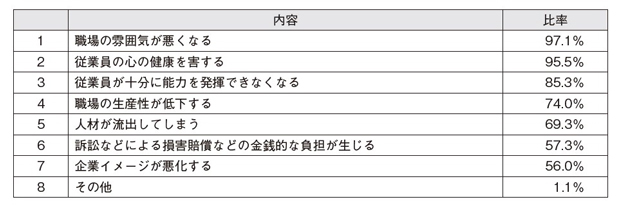

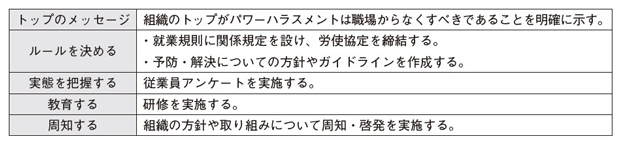

パワハラを予防・解決するために、政府は次ページの図表4、図表5のような提案をしています。

◆図表4 パワハラを予防するために

◆図表5 パワハラを解決するために