社員を募集し、採用する。この時点では、まだ正式に雇用契約を締結したわけではありません。そのため、「会社と労働者の間でトラブルなどあるはずがない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、厚生労働省発表の「平成26年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、2014(平成26)年度の「募集・採用」に関する相談件数は2819件(1.0%)、「採用内定取消」に関する相談件数は1639件(0.6%)と、決して少なくありません。

では、募集・採用時にどのようなトラブルが起こるのでしょうか。また、採用内定取り消し時にはどのようなトラブルが起こり得るのでしょうか。募集・採用時に起こりがちなトラブルと採用内定取り消し時に起こりがちなトラブルについて見ていきましょう。

事例1 募集しているのは男性だけ

A社は営業社員の募集の際に男性を希望していましたが、ハローワークに相談したところ、性別で差別をしてはいけないと言われたので、取りあえずは「男女不問」としました。しかし、女性BがA社に面接を受けたい旨の連絡をしたところ、A社は「女性は募集してない。来ていただいても無駄になる」と回答しました。Bは、女性だという理由で面接を拒否するのは男女雇用機会均等法に触れるのではないかと憤りました。

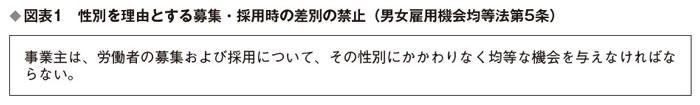

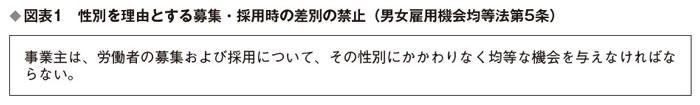

男女雇用機会均等法の第5条は、図表1のように規定しています。

つまり、労働者を募集する際や採用する際に、「女性だから」あるいは「男性だから」という理由で、その機会を与えないことは違法ということになります。

厚生労働省のホームページには、募集・採用の際の性別を理由とする差別として、その他、次のような例が挙げられています。

(1)募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること

(2)募集・採用の条件を男女で異なるものにすること

(3)採用選考において、能力・資質の有無などを判断する方法や基準について男女で異なる取り扱いをすること

(4)募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること

(5)求人内容の説明など情報の提供について、男女で異なる取り扱いをすること

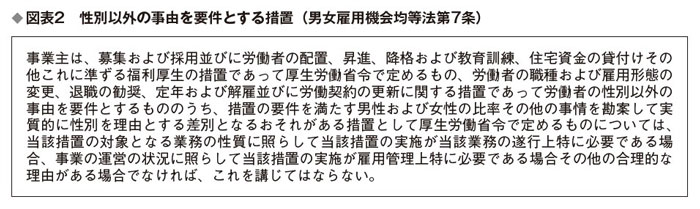

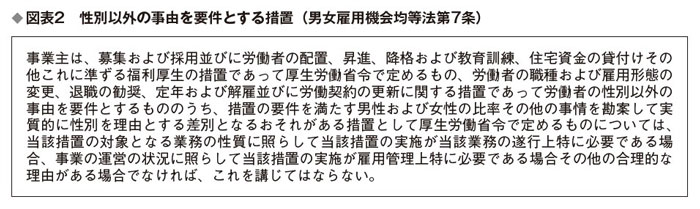

また、このような直接的な差別でなくても、実質的に性別を理由とする差別となる恐れがある措置についても、男女雇用機会均等法第7条で禁止されています(図表2参照)。

性別以外の事由であって、実質的に性別を理由とする差別となる恐れがある措置のことを「間接差別」といい、次の3つが挙げられています。

(1)募集または採用に当たって、労働者の身長・体重・体力を要件とすること

(2)募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とすること

(3)昇進に当たって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とすること…

事例2 50歳以上は募集していない

C社は自動車部品を作っている製造業です。55歳の男性Dは、別の自動車会社の工場で製造部門にいたことがあり、自分の経験を生かせると思い、この求人に応募したのですが、「うちが欲しいのは40歳未満の若手なので、あなたは該当しない」と断られました。Dは納得がいかず、どうして40歳未満なのか聞いたのですが、「会社の方針だ」の一点張りで、結局C社には取り合ってもらえませんでした。

会社は、労働者を募集・採用する際に、原則として、年齢制限を設けることはできません。これは労働施策推進法第9条(旧・雇用対策法第10条)に規定されています(図表3参照)。

年齢制限を付けることができる場合として、例外的に次のものが挙げられています。

(1)定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(65歳定年の会社が、65歳未満の労働者を募集する場合など)

(2)労働基準法など、法令の規定により年齢制限が設けられている場合(年少者の雇用が禁止されている危険有害業務の場合など)

(3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者など(おおむね40歳未満、特に35歳未満の若年者)を、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(新卒者など)

(4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(特定の年齢層とは、30 ~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層を指し、相当程度少ないとは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下であることを指します)

(5)芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

(6)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合

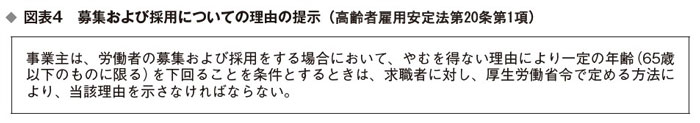

そして、労働者を募集および採用をする場合において、これら例外に該当し、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回る条件とする際は、求職者に対して理由を示さなければなりません。これは高年齢者雇用安定法第20条第1項に規定されています(図表4参照)。

事例3 障がい者を募集対象から除外した

経理事務の社員を募集していたE社に5名ほどの応募がありました。できれば即戦力となる経験者が欲しかったのですが、応募してきた中で経理の経験を持つ者は、聴覚障がいを持つFさんただ1人でした。取りあえず、今回応募してきた者については、すべて不合格とし、もう一度募集して、経験者を待つことにしました。

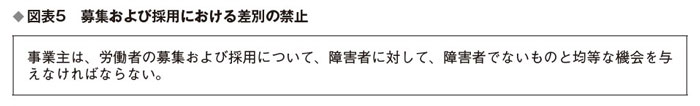

障がい者であるからといって、募集・採用の際に、障がい者でないものと差別することも禁止されています。これは障がい者雇用促進法第34条に規定されています(図表5参照)。

具体的に、禁止されているのは次の事項です。

(1)障がい者であることを理由として、障がい者を募集または採用の対象から排除すること

(2)募集または採用に当たって、障がい者に対してのみ不利な条件を付すこと

(3)採用の基準を満たす人の中から障がい者でない人を優先して採用すること

事例4 内定を取り消した

大学生のGは、3年生から一生懸命に就職活動に取り組んだ結果、第一志望だった金融関係のH社に内定をもらいました。GはH社に入社する旨を記した「誓約書」を提出。あとは大学を無事卒業し、入社式を待つだけでした。ところが、年末になってGの下にH社から内定を取り消す旨の書簡が届きました。なんでも理由は「経営状況が悪化したため」と告げられましたが、こんな時期になって内定を取り消されても困ると、Gは労働相談センターに相談に行きました。

まずは内定取り消しについては、最高裁の判例を見ると、「企業からの人員募集に対する求職者の応募は労働契約の申し込みであり、これに対する採用内定通知は、この申し込みに対する承諾である。内定とは、就労の時期を大学卒業直後とし、それまでの間、誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権留保付労働契約が成立したと解するのが相当である」として、会社が誓約書を受領した段階で、労働契約が成立するものであるとしています。

つまり、採用内定の取り消しは、解雇と同等とみなされます。言い換えれば、内定の取り消しを行うためには、労働契約法に規定された客観的合理性と社会通念的相当性があることが必要となります。