ビジネスWi-Fiで会社改造(第33回)

Wi-Fi整備で外国人観光客自身の情報発信を促す

公開日:2019.12.25

サンコー(印刷・製版業)

事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第11回は、東京・墨田区の印刷会社サンコーの3代にわたる事業承継を紹介する。2代目に当たる72歳の有薗克明会長に話を聞いた。

有薗克明(ありぞの・かつあき)会長

1947年生まれ。中央大学法学部を卒業後、カメラメーカーの営業を経て72年に父が創業したサンコーに入社。83年に代表取締役社長に就任。2017年に代表取締役会長となり現職。写真は2015年に同社が開業した「co-lab墨田亀沢:re-printing」で撮影

サンコーは有薗会長の父が1967年に写真製版の会社として設立した。父親は知り合いの印刷会社を引き受け社長となったが、工場の火災を理由に会社は解散してしまう。その後、5人の社員と一緒に三幸写真製版(現・サンコー)を立ち上げたのが始まりだ。当時の印刷業界は多くの会社の分業で成り立っており、サンコーはその中間工程である製版業を担っていた。

長男として生まれ育った有薗会長は、直接父親から会社の話をされたことはないというが、「当社のような零細企業の場合、会社というより家業。長男は家業を継ぐべきという暗黙の了解があった。赤字続きの小さな会社だったが、高校生の頃から会社を継がなくては、と漠然と考えていた」と有薗会長は話す。

早く家業を手伝いたいと考えた有薗会長は、高校卒業後すぐに働こうとしたが、自身が大学を出ていなかった父は、息子には大学を卒業してほしいと望んだ。「大学に行き、人間を洗練させろ」と言った父の言葉を、有薗会長は今でも鮮明に覚えている。

大学卒業後はカメラメーカーで2年弱働き、大学や病院、研究所などに顕微鏡を販売する営業を担当した。その後、1972年にサンコーに入社。当時、社員は10人ほどいたが創業以来赤字が続き、経営状況は悪かったという。1年間、現場で印刷の技術を学んだ有薗会長は、「利益をきちんと出せる会社にしなければ」と顧客開拓に注力する。入社から3年目には売り上げが倍増。初めて年商が1億円を超えた。

1990年代後半、印刷業にデジタル化の波が押し寄せる。デジタルを活用した印刷プロセスを米国で見た有薗会長は、「今後、日本でもデジタル化が進む。近い将来フィルム製版の仕事はなくなるだろう」と確信した。

2001年、有薗会長は製版業から印刷業への転向を決意する。まずは小さな印刷機を導入した。当時小ロットのカラー印刷ができる会社が少なかったため、印刷会社からの依頼が殺到。03年には1億円ほどを投資して、大型の「半裁オフセット四色印刷機」を導入した。

印刷事業への転向はうまくいったかに見えた。売り上げは順調に上がり、ピーク時は3億6000万円ほどになった。2008年5月、さらに受注量を増やすために銀行から融資を受け、追加でオフセット印刷機を購入した。しかし、その半年後、経営環境が激変する。リーマン・ショックが起き、印刷物の受注が激減したのである。

その後、日本経済の景気が上向いても、印刷市場は縮小の一途をたどっている。「この25年間で、墨田地域にあった印刷会社は半数以下に減った。これが印刷業界の現実」と有薗会長は話す。

しかし、厳しい経営状況の中でサンコーは一つの活路を見いだした。2012年のスカイツリー開業だ。開業1年前、サンコーは中学生が考えるお土産品コンテストのイベントにチラシやポスター印刷で協力した。優秀賞が発表された後の会場で「商品化できる会社はありませんか?」との商品開発担当者の問いかけに、有薗会長は勢いよく手を挙げた。

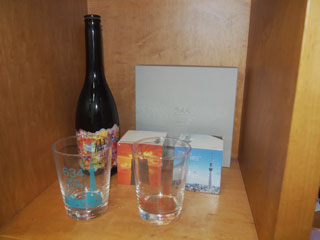

スカイツリーのお土産品の企画・製造を担う。現在約80アイテムを納品している

現在、便箋やメモ帳などの紙製品だけでなく、中学生が描いたスカイツリーの絵をプリントしたマグカップや、水を入れたら色が変わるグラスなど、取引先と連携して企画・製造し、80アイテムをスカイツリーのお土産品として提供している。

スカイツリー関連事業は、同社にとって印刷から企画・デザインへと業態が広がるチャンスとなった。スカイツリー開業から数年間、お土産品は飛ぶように売れた。徐々に売れ行きは落ちているものの、お土産品は現在も同社の売り上げの大きな割合を占めている。

ようやく一息ついたかに見えたサンコーだったが、試練はその後も続いた。2013年に本社オフィスとして借りていたビルのオーナーが倒産し、競売にかけられるピンチに襲われたのだ。新しいオフィスに移転するにはコストがかかる。このとき有薗会長は、「印刷会社はもう無理だ。会社を畳もう」とも考えたという。だが、思いとどまった。長男の悦克(よしかつ)社長の存在があったからだ。

\ かんたん入力で登録完了 /

執筆=尾越 まり恵

同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。

【T】

「事業承継」社長の英断と引き際